堺市北区新金岡 永山歯科医院 院長の永山です。

昨今の「物価高騰、賃金上昇」の圧力はすさまじく、医院を運営していく中でも日々実感していて、頭を抱えるしかないのが現状です。

一方で、「アベノミクス」で当初目標として掲げられていたデフレを脱却するための「物価上昇率2%」や「賃金増加」、そしてその後に続いた、少子高齢化・人口減少が確実に予測される中で持続的な経済成長を実現するための「働き方改革」や「技術革新(イノベーション)」という一連の流れから見るに、これは起こるべくして起こった状況であるとも思えてきます。

その中で、自分自身や医院がこれからどう進んでいけばよいのか?、についてはとても難しい課題ではありますが、もはや避けて通れるものではないことも明らかです。

このテーマについてはいろいろお話したいこともありますが、まずは当院における対応のひとつとして、「自由診療の価格改定」(まだ案、移行は2024年5月~)についてお伝えします。(保険診療についてはすでに公的に声明が出されていますが、こちらも頭が痛い問題です・・・)

ご意見がある場合は、コメントに書いてもらえると助かります。(非公開)

まだあと半年くらいは日にちがあるので、今後の参考にさせて頂きます。

どうぞよろしくお願い致します。(2023年10月記載)

※ 全て税抜き表示です。

=============================================

【被せ物】

オールセラミッククラウン 120000円→130000円

(開院時に価格表を参考にさせてもらった先輩の医院では、10年前からプレミアム価格で160000円です!)

(技工士さんの技術がとても高くて、技工料も一般的な相場よりも高いです)

(世の中の相場を見ながらですが、いずれはさらに値上げをしていくことになると思います)

ジルコニアクラウン 100000円→110000円

ゴールドクラウン 100000円→120000円(金相場を反映しています)

【詰め物】

セラミックインレー 60000円→70000円

ゴールドインレー 60000円→70000円

ダイレクトボンディング 50000円

【インプラント】

1本 450000円~(骨造成や被せ物の種類、ガイドの使用により、多少の上乗せがあります)

【義歯】

ノンクラスプデンチャー(片側) 100000円→110000円

金属床義歯(片側)200000円→220000円

金属床義歯(両側、総義歯) 300000円→340000円

※ コンビネーションやオプションを追加する場合は、多少の上乗せがあります。

【保存治療・根管治療】

※ 専門医レベルの治療をご希望される場合、治すのに保険適応外の材料の使用が必要な場合、など

→ 精度を上げて治療することでより良い結果につなげて、歯の寿命を延ばすことを目指します

(保険診療の中では様々な制約により、「専門医レベルの治療」はご提供することができません)

(大学病院でも東京医科歯科大学では、専門医の担当を希望する場合は自費治療(自由診療)になると聞いております)

歯髄温存療法(MTAセメント) 40000円

(神経を抜いてしまった場合にかかるそれ以降にかかる治療費と時間が浮くことになり、何より歯の寿命が延びます!)

根管治療 ・・・ ラバーダム or Zoo使用

・ 診断料(CBCT)10000円

・ 前歯 70000円→90000円、小臼歯 80000円→100000円、大臼歯 90000円→110000円

→ マイクロスコープ使用、ニッケルチタンファイル使用

・ 隔壁作成 10000円、破折器具除去、穿孔封鎖、MTAセメント 30000円

支台築造(ファイバーコア) 10000円→15000円

歯根端切除術 ・・・ マイクロスコープ使用、保険適応外材料使用

・ 前歯 100000円、小臼歯 130000円、大臼歯 150000円

【歯周外科手術】

矯正的挺出(Extrusion) 30000円

歯周外科手術(1歯、FGG / CTG) 40000円

再生療法 1歯 80000円~(薬剤や骨造成の種類・量により、多少の上乗せがあります)

自家歯牙移植 100000円~(インプラントと比べると、自分の歯を使うのでより安心です)

=============================================

【保険治療か?、自費治療か?】

このテーマは、日本で歯科臨床を行っていくなら永遠の課題だろうと思います。

開院して10年近くの葛藤を経てようやくその対処法が見えてきたので、その一部についてご説明しようと思います。

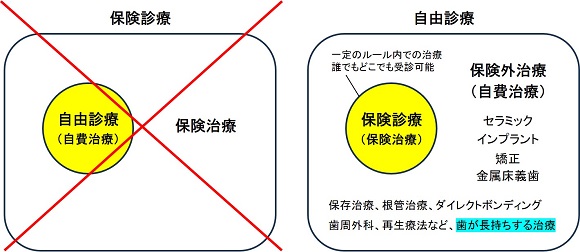

まず、言葉の問題として、「保険治療 vs 自費治療」と「保険診療 vs 自由診療」という2つがあります。

これを自分で考えて頭の中で整理するのはなかなか難しいと思うので、簡単に解説させて頂きます。

→ 左側の捉え方が一般的ですが、実は右側の捉え方が本来です。

これは歯科独特の話で、医科では異なります。(参照:② 悪くなった自分の歯を長持ちさせたい方)

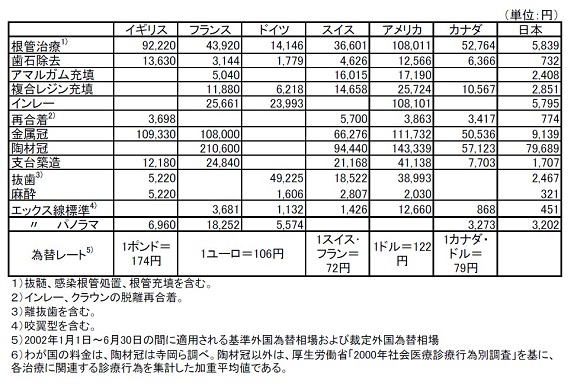

→ 日本の保険診療の価格は、海外に比べると10ー20%に抑えられていると言われています。

仮に高い技術があっても(実際のところはものづくりと同じで、日本の歯科医師の技術は海外よりも高いと思います)、保険診療の中で全て発揮すると、材料費や時間の面で採算が成り立たないのが現実です。

なので、保険治療で「良い治療」はできても(何をもってなのかは人ぞれぞれなので、何とも言えないところですが・・・)、使える材料やかけられる時間の制約により「最高の治療」はできない、とうのが本当のところです。

その中での治療が結果的に患者さんの期待値を上回って、患者さんがご満足されれば、それが「良い治療」をご提供できたことになるのでしょう。(患者さんのご希望もさまざまなので、毎回その基準を微調整して診療に臨むのは本当に本当に大変です💦 ←いつかはやめようと思っていますが・・・)

一方で、「高い技術」というのは何をもって言うのか?、という疑問も出てくるのではないかと思います。

これは IT(Information Technology)が発達した現代においては、例えばホームページやネット広告のように、書かれてあることがあたかも真実であるように捉えられてしまうような風潮がありますが(実際にそのような設計は年々高度化してきています)、実際には思っていたのと違った!、というのはよくある話ではないでしょうか?

歯科医院でこのようなことを防ぐためには、普段から先生と患者さんがお互いに顔なじみになっている「かかりつけ医」という関係性が大切であり、そのためには定期検診(保険診療)でお互いの信頼関係を積み重ねていくことが何より重要なのではないか?、といろんな経験をして思うようになってきました。(高い技術があれば、おのずと結果もついてくるはずです ←が、100%にならないのが永遠の課題・・・)

なので、そのベースがあって初めてこちらも持っている技術力をフルに発揮しやすくなりますし、患者さんにとっても慌てることなく、どこまでの良い治療を求めるのか?(保険治療か?、自費治療か?)や、いつ治療に踏み込むのか?についても、より詳しく丁寧な説明を受けることができて、より納得できる選択が取れるのではないかと思います。(そして、よりその患者さんに適した「オーダーメード治療」=「自由診療」に近づいていくことができます)

これを実現するためにはまだまだ他にもいろんなハードルがあるのですが、ようやくそのベースが見えてきたところというのが現状です。

まずは、定期検診の大切さをを改めてお伝えするところから、そしてその体制をより整えるところから始めながら、次の10年の課題として「痛みを伴う改革」を進めていきたいと思います。(参照:① 健康な自分の歯を大事にしたい方)