1. 医療機器(CT、マイクロスコープ)

2. 保存治療(歯髄温存療法、精密根管治療など)→歯を残す、長持ち

3. オーラルフレイル(口腔機能低下症)→口から食べる、咬む、飲み込む

やや専門的で難しい内容も含みますが、ご興味のある方は下へ読み進めてください。(スマホよりも、パソコンの方が見やすいかもしれません)

※ CTとマイクロスコープはかなり普及してきましたが、当院ではその他にも様々な医療機器を備えていて、またそれらを使いこなすことでより良い結果が出せるように、日々診療に取り組んでいます。しっかりやればある程度の結果を残せる手ごたえは得てきていますので、その辺りも踏まえてご希望ががおありの場合は事前にお伝え頂ければと思います。(2024年2月)

医療機器

当院では院長が大学病院で診療していた環境と同じ最新の設備をそろえており、適切に活用していくことで、より正確な診断(お困りごとの原因が発見できる)と、より安全な治療(精度が高く長持ちする)を提供することが可能です。また、滅菌・感染対策も十分に配慮しておりますので、安心して治療を受けて頂けます。歯科用CT(CBCT: コーンビームCT)

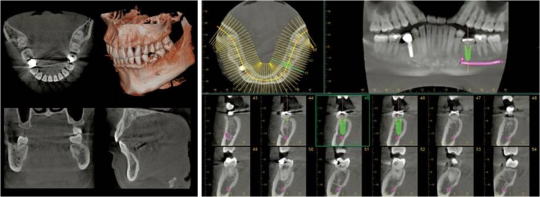

従来のレントゲン撮影では平面的にしか確認できなかった部位を、3次元的に確認することが可能になりました。根管治療、歯周病治療、親知らずの抜歯、顎関節症、インプラントなど、様々な治療で活躍します。歯科用CTを使用するメリットは、治療を始める前に歯や骨や神経の形から問題点を正確に把握できることです。病状や治療のシミュレーションを視覚的に説明できるので患者さんも理解しやすく、治療方法を十分に相談した上で納得して次の段階に進めます。

※ CTは精度の高い治療には必須ですが、患者さんにはその意義やそれによって得られるメリットが、費用や被爆のリスクも合わせてイマイチわからない(専門的な内容なので当然なのですが…)という難点があります。一方で、インターネットの発達による情報化の影響もあり、患者さんの治療の結果に対する期待値のベースが以前に比べるとはるかに高くなったため、それに応えることは保険治療の枠組みの中では非常に困難になってきているとも感じています。歯や神経をできるだけ残す「保存」が専門ではありますが、「治せない」、「残せない」、と判断することもまた専門医として必要なことであることを最近は実感しています(過去7年半の間に開業医として様々な経験を積み重ねてきたので、自分の力の限界もわかってきました)。今後は無理をできるだけしない方向で、患者さんが最終的には納得してもらえるような提案ができるように努力していきたいと考えています。ご理解のほど、どうぞよろしくお願い致します。(2021年12月)

※ 一方で、専門的な知識や技術や経験、あるいは保険適応外の材料を駆使して、「歯を長持ちさせる治療」や「快適な食生活の支援」ができることもまた事実です。なので、このようなご希望が強い患者さんは、治療前に遠慮なくお伝えくださりますようお願い致します。(2021年12月)

マイクロスコープ(手術用顕微鏡)

主に根管治療(神経の治療)に使用します。従来なら歯の中の見えない部分を手探りで治療していたところを、上図のように肉眼の最大20倍に拡大した明るい視野で直接確認しながら治療できるので、より精度が高く、良好な結果が得られます。他にも歯を削った部分の確認や手術時の切開、処置、縫合部分の確認など様々な用途で活躍します。

【マイクロスコープを使用するメリット】

最大の利点は根の中の問題点を直接見て確認できることです(通常は小さすぎて暗くてよく見えない部分に対して手探りで行っている細かい治療を、明るい虫眼鏡をつけて直接見ながら行うような感覚です)。状態が悪すぎる場合は歯を残すことは諦めて(残念ながら抜いてしまって)早く次の段階に移った方が良いという判断ができますし、頑張れば歯を残せる場合でも治療の方法やリスク、回数や費用などを具体的にお伝えすることができるので、説明した複数の選択肢から相談して選んでもらえます。もちろん治療に必要な時間や材料を惜しまなければ、精度の高い治療を提供することができるので、まずは気軽にご相談して頂ければと思います。

【マイクロスコープの使用歴】

大学病院の専門外来で歯科医師1年目から使用してきましたので、使用歴=歯科医師歴で、はや18年目に突入しました。いわゆるエビデンスだけではなくて、経験に基づく知識や技術も深めていっておりますので、その辺りでもお役に立つことができれば幸いです。(2022年10月)

精密根管治療(自由診療)のご案内

CTやマイクロスコープを活用して、精度の高い治療をご提供できます。(歯の長持ちにつながります)「痛みが取れない」、「状態が悪いと説明された」と言われて来院される患者さんがおられます。また情報化社会の影響でしょうか、根管治療について専門的な知識をお持ちの方が問い合わせをされてくることもあります。いろんな要素がありますが、ご希望や依頼の難易度が高くて保険診療にそぐわないと判断される場合は、自由診療にて対応させて頂きます。費用の目安としては、こちらをご参照ください。治療の成功に新しい技術や材料が必要不可欠になる場合もありますので、ご理解のほどよろしくお願い致します。

【精密根管治療の専門性】

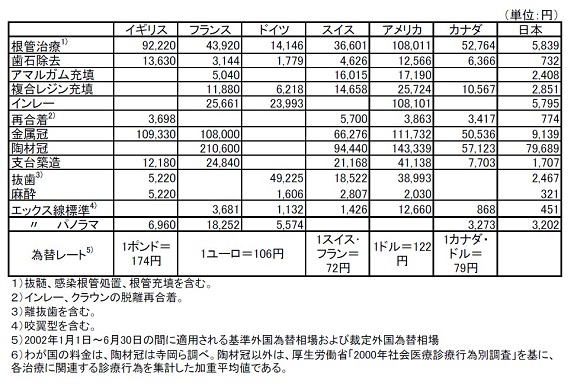

近年、CTやマイクロスコープが導入されている医院が増えてきていますが、こと「精密根管治療」においてはそれらの医療機器があるだけでは実現不可能で、専門的な知識と技術が求められます。これはお医者さんでいうところの心臓外科や脳神経外科、あるいは形成外科の手術で必要とされる細かい神経や血管の縫合を、他科の先生がいきなり勉強してやり始めてもすぐにできるものではないのと同じことです(例えば、インプラントを整形外科に置き換えると、専門性の違いがわかりやすいかもしれません)。欧米の医療先進国とは保険制度や専門医制度などが異なるため同列で比較することは困難ですが、最近の患者さんの高い要求とそれに応える治療の質、そして経営の健全性を考えると、日本の保険診療の枠組みの中で「精密根管治療」を提供するのに限界があるのもまた事実です(ちなみに、日本には世界に冠たる国民皆保険制度があり、医療制度ランキングでは世界第1位ですが、一方で、国民の医療満足度は低く、歯科の診療報酬は世界の10-20%程度に抑えられているというデータもあります)。専門医としてこれまでの臨床と研究で培った経験を活かして診断と治療に当たりますので、この辺りをご理解いただける方のみ、診察をご希望されると幸いです。

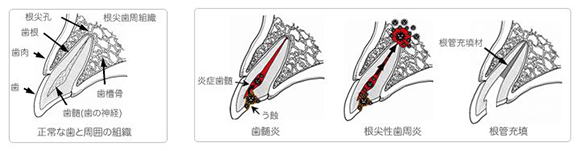

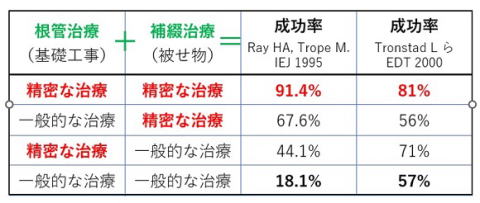

【1本の歯の治療の成功率に関する論文のデータ】

※ 新築の家を建てるときでも、まずは地ならし(歯周病治療)から始まって、基礎工事(根管治療)をしっかりした上で建物の工事(被せ物、入れ歯、インプラント)に取り掛からないと、あとで欠陥が見つかったり、災害で崩壊が起こりやすかったりして困る(長持ちしない)のと同じことですね。もちろんそれぞれの工程に職人(専門性)が必要なことも、お分かりになられると思います。良い仕事(=精密な治療)をしてもらおうとすれば、当然、建築費用(=治療費)もどんどん高くなっていくのが通常です。

【施工業者さんの例】→ 1.地盤調査屋さん、2.足場屋さん、3.土工さん、4.鉄筋屋さん、5.型枠屋さん、6.圧送屋さん、(ここまでが基礎工事)7.大工さん(棟梁が仕事全般を指揮 =Drの仕事! なので、できるだけ何でも屋を目指しています!)、8.板金屋さん、9.瓦屋さん、10.サイディング屋さん、11.塗装屋さん、12.防水屋さん、13.断熱屋さん、14.左官屋さん、15.タイル屋さん、16.ユニット屋さん、17.内装屋さん、18.畳屋さん、19.建具屋さん、20.カーテン屋さん、21.電気屋さん、22.設備屋さん、23.空調屋さん、24.クリーニング屋さん、など

その他にも、当然ですが、設計士さんや不動産屋さんなど、ひとつの仕事に多くの専門家が関わります。

(歯科医院では、歯科医師、歯科衛生士、歯科助手・受付、歯科技工士…といった専門職が、チームアプローチで患者さんの歯とお口の健康の維持管理に取り組んでいます!)

【日本と海外の治療コストの比較】

※ 日本の保険診療での歯科治療費は海外に比べると圧倒的に安いことが知られています。海外に駐在された方はみんな向こうでかかる治療費に驚かれますし、事情をご存じの方は日本で治療してから渡航されます。ピンキリなのかもしれないですが、これまでに患者さんを通して見た治療レベルなら、日本の方がむしろ高いところもあるような印象です。おそらくこれは日本人の器用さや真面目さ故なのでしょうが、実は構造的な矛盾をはらんでいることの証左でもあります。一方で、コストダウンをやりすぎた工事はどこかに歪みを抱えて進んでいくので、普通に考えると質の低下を招いてしまいます。和歌山県の那智勝浦~串本のトンネル工事の施工不良問題の一件からも、それは明らかです。現場ではみんなできるだけこうはならないように気をつけながら、限られた条件の中で精一杯の治療に取り組んでいることをご理解ください。(その結果として、日本の医療保険制度がこれほどの低価格で誰もがどこでも一定のレベルの治療を受けることができる、世界で最も恵まれたシステムとして維持されています)

【精密根管治療の実際】

下の症例14~16は、いずれも治らないということで紹介があったケースです。ここには何とかうまくいって残せたケースを載せていますが、実際にはうまくいかなかったり、残せない(長持ちしないことが予測されるので、残さないことをお勧めする)ケースも多数経験しています。さらに、この治療には少なくとも半年~1年以上の期間がかかっています。ここでお伝えしたいことは、① 歯を残すのは難しい上に限界もある、② 歯を残すためには大きな労力と負担が必要、ということです。歯の状態は患者さんによって様々なため、それぞれに最適な治療の選択肢を提供できるように努力しています。

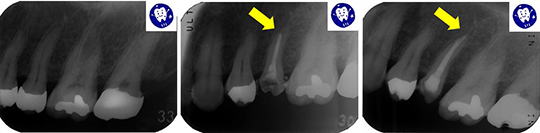

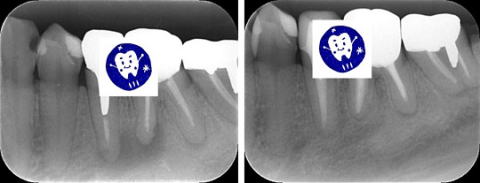

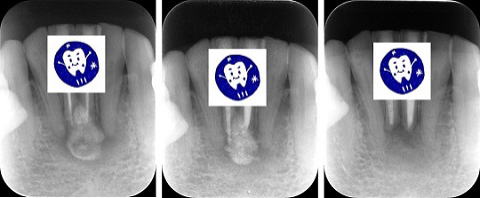

症例14 神経の痛み(歯髄炎)

神経を抜いて根管治療をしたけど痛みが消えないとの訴えでした。曲がっていて複雑な形の根の中をマイクロスコープで観察しながらきれいにしていきました。神経の痛みも徐々におさまっていったので、根管治療を何とか無事に終了することができました。

症例15 感染根管治療(根尖性歯周炎)

根の先に膿がたまって激痛が生じていました。炎症で根の先の骨が丸く溶けています。細菌が繁殖して汚染された複雑な形の根の中をマイクロスコープで観察しながらきれいにしていきました。次第に炎症が落ち着いていき、溶けていた骨も回復してきて、無事抜かずに歯を残すことができました。

症例16 歯根端切除術(外科的歯内療法のうちのひとつ)

根管治療をほぼ完璧に行いましたが、残念ながら炎症がひかず違和感が消えないとのことで、手術を行うことになりました。術前にCTを撮影して根の先の状態や骨の溶け具合を確認し、特に細菌が取れにくいとされる根の先のみをマイクロスコープで観察しながら外科的に取り除きました。次第に炎症が落ち着いていき、溶けていた骨が回復してきました。術前にあった違和感もなくなり、無事歯を残すことができました。

【超?保存治療(歯髄温存療法~精密根管治療)の実際】

ここからは、最近よく取り上げられている、自分の歯を長持ちさせるための最新の技法を応用した症例(CTやマイクロスコープなどをフル活用!)をご紹介させて頂きます。僕が卒業した約20年前よりは当然ですが、開院した約10年前よりも治療技術や器具・材料はかなり進歩しています。Made in Sakai ですので、どうぞよろしくお願い致します。(鉄砲か、包丁みたいですねw)

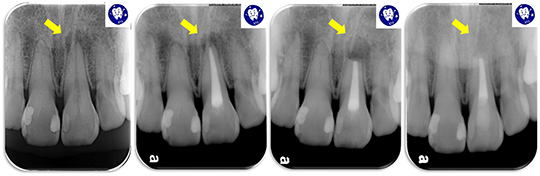

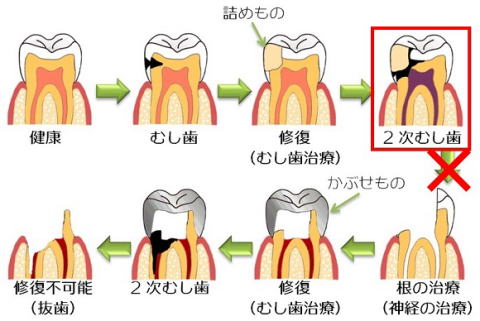

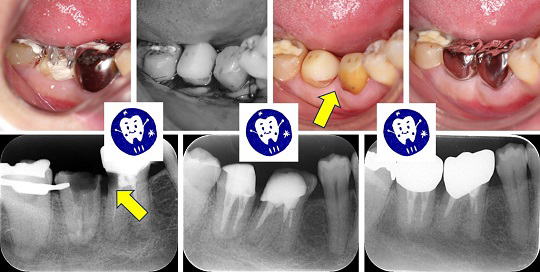

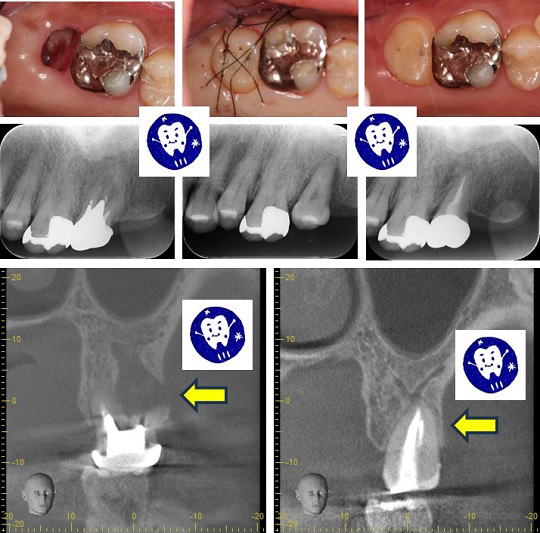

症例17 歯髄温存療法(IPC法、VPT: Vital Pulp Therapy のうちのひとつ)

↑ 症例2(神経の保存)のよりシビアなケース

軽い痛みもある深い2次むし歯(かなり神経に近い、コンマ数mm?)でしたが、慎重に対処することで何とか無事に神経を抜かずに残すことができました(2017年→2024年)。2次むし歯の再治療の悪循環を食い止めて、歯の寿命を伸ばすことができて良かったです!

【治療費の目安(税抜き)】

・ 歯髄温存療法 40000円

・ ダイレクトボンディング 50000円

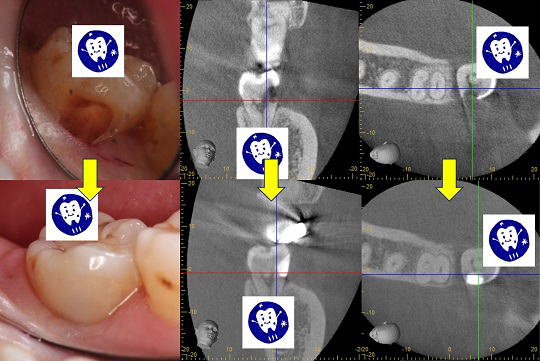

症例18 生活歯髄療法(断髄、VPT: Vital Pulp Therapy のうちのひとつ)

↑ 症例2、17(神経の保存)がうまくいかなかったときの、次の一手です。

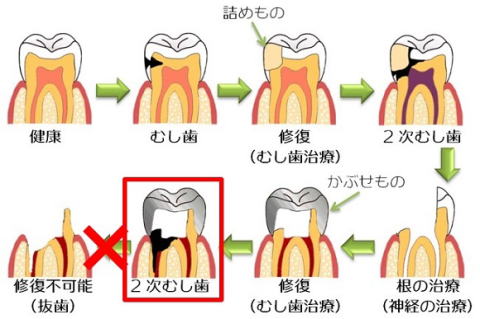

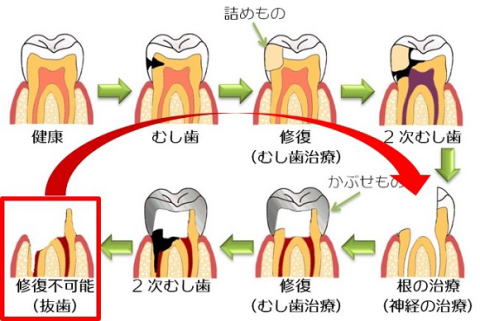

こちらも深い初発のむし歯でしたが、まだ中学生だったので、先ほどの歯髄温存療法を試みて何とか神経を残そうとしました。しかしながら、痛みがおさまらなかったので、あえて部分的に神経を抜いて根の中の一部を残しました。これにより将来的に歯の根が膿んだり割れてまって抜歯になることを遅らせることができる(先延ばしの治療、2015年→2024年)と考えられます。上の2次むし歯の修復サイクル図の「✕」の途中で食い止めた感じですね!

【治療費の目安(税抜き)】

・ 断髄 75000円

・ ダイレクトボンディング 50000円

症例19 重度の根尖病変(失活歯)への対応

2本にまたがり根の先が膿んでいて大きく骨が溶けていましたが、精密根管治療により膿が止まって骨が回復して、無事に両方の歯を残すことができました。入れ歯(あるいはインプラント)になるのを先延ばし(2016年→2024年)にできて良かったです!

【治療費の目安(税抜き)】

・ CBCT 10000円

・ 根管治療 100000円+110000円

・ ファイバーコア(土台)15000円 ×2

・ FMC(銀歯)50000円 ×2

症例20 重度のむし歯(歯肉縁下)を伴う失活歯への対応

↑ 症例3(歯根の保存①)のよりシビアなケース

他院で「2本抜歯→インプラントで90-100万円」と言われたとのことで来院されて、「何とか歯を抜かずに残して治療はできないですか?」とご希望されました。通常なら抜歯でもおかしくはないですが、根の治療をしながら歯茎の中までむし歯が進行していた根を引っ張り上げて、歯茎の手術(歯周外科処置)をして環境を整えてから被せました。その後も問題なく使えているので(2018年→2024年)、治療としてもですが、患者さんの一生涯のなかでもコスパが良いのでは?と考えています。

【治療費の目安(税抜き)】

・ CBCT 10000円

・ 矯正的挺出 30000円 ×2

・ 根管治療 110000円 ×2

・ 歯周外科手術 40000円 ×2

・ ファイバーコア(土台) 15000円 ×2

・ FMC(銀歯)50000円 ×2

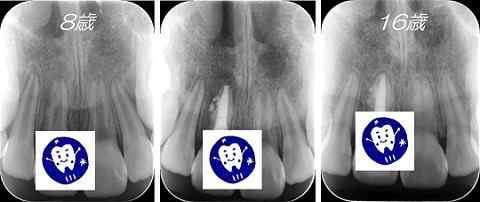

症例21 外傷歯(歯とお口の怪我)への対応

ブランコから落ちて歯とお口の怪我をしたということで、口腔外科で傷の手当をして、揺れている歯を固定してもらって、その後の歯の神経の治療の紹介で遠方から来られました。最初はかなり怖がっていたし、症例自体もなかなかシビアだったので大変でしたが、何とか症状を落ち着けて使うことができる状態に持ち込みました。いずれは次の一手が必要になるときも来るでしょうが、今回は結果的に抜くことなく持たせることができたので良かったです!

【治療費の目安(税抜き)】

・ CBCT 10000円

・ 根管治療 90000円

・ ファイバーコア 15000円

症例22 難症例への対応(精密根管治療+外科的歯内療法の応用)

他院で治らない、痛みが取れないとのことで来院されました。外科的歯内療法まで踏み込まないといけなかったので大変でしたが(患者さんも)、現在は症状も落ち着いて、レントゲンでも治る方向にいってそうなのでひと安心です。

【治療費の目安(税抜き)】

・ CBCT 10000円

・ 根管治療 90000円 ×2

・ 外科的歯内療法 100000円 ×2

・ ファイバーコア 15000円 ×2

症例23 歯の移植(外科的歯内療法のうちのひとつ)

CTとマイクロスコープより根管治療での保存が困難と判断したので、残念ながら抜歯になってしまいました。でも、幸い余っている親知らずがあったので、抜いたところに移植することにしました。膿んで骨が溶けていた部分もうまく回復することができで、問題なく使えています(2019年→2024年)。開院してからの約10年間で、おそらく10-20症例は移植や再植を行っていますが、今のところは全症例ともに経過良好です。特殊な治療法ではありますが、うまくやれば良い結果につながる可能性も十分に見込めるので、当院ではしっかりと検査をした上で、ブリッジ、入れ歯、インプラント、に並ぶ治療法のひとつとして、ご提案するようにしています。

【治療費の目安(税抜き)】

・ CBCT 10000円

・ 自家歯牙移植 100000円

・ 根管治療 110000円

・ ファイバーコア(土台)15000円

・ ゴールドクラウン 120000円

オーラルフレイル外来のご案内 New!

「お口から食べて咬んで飲み込む」という当たり前の機能が不自由になってきたときに(できればそうなる前からの備えとして)、ご自身で自立して生活できるための口からのサポートをさせていただきます。よく咬める、しっかり食べられる入れ歯(金属床義歯、自由診療)を作って、長期に渡ってお役に立てていただくためのノウハウがあります。

※ 難しい話が始まるので、まず要点を整理しておきます。

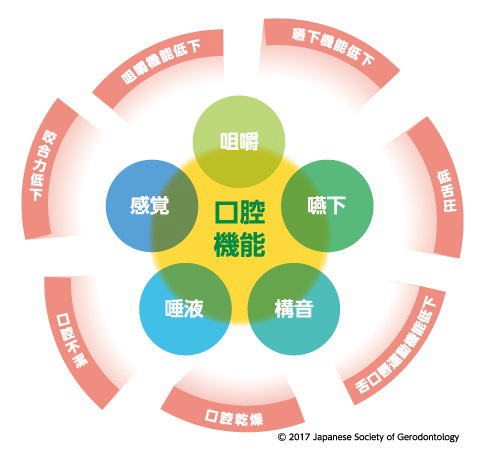

① 「8020運動」(80歳で歯を20本残そう!)が開始から30年経過して、達成者が5割を超えてきました。その中で、歯が残ることと不自由なく食べれることは違うことがわかってきました。高齢化が進む中で、「口腔機能を守る」ことが次の重要な課題になってきました。

② 高齢になっても歯が残っているほうが元気で、医療費もかからないことがわかってきています(エビデンスも蓄積されてきている)。

③ 歯が残る中でしっかり咬める状態を作って、さらに虫歯(根面う蝕)や歯周病の進行をコントロールしながら健康状態を維持することに、専門的な治療やメンテナンス(口腔ケア)が必要不可欠なことがわかってきました。

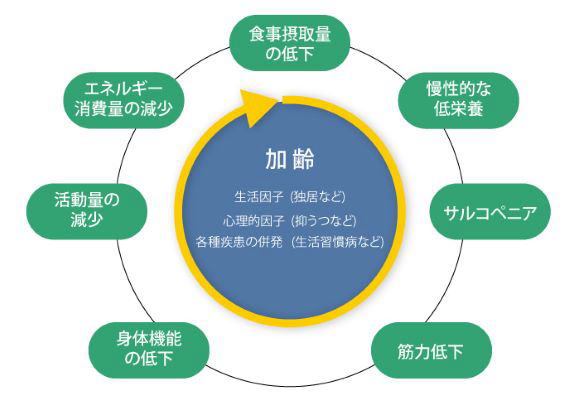

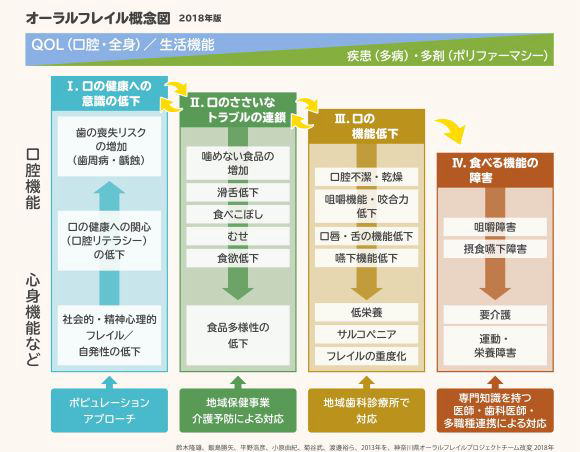

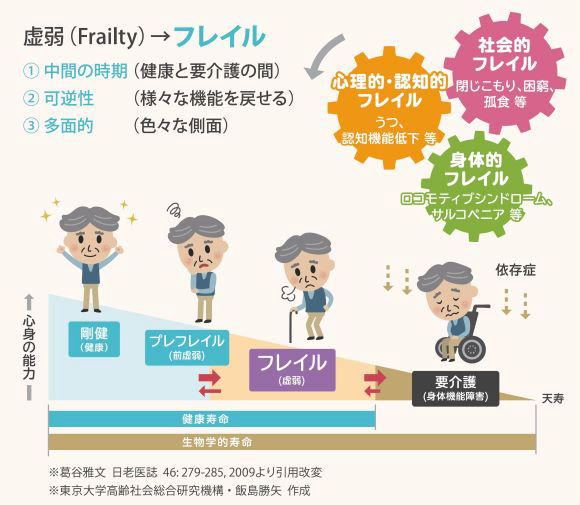

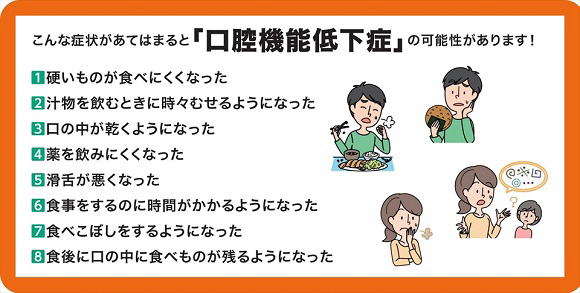

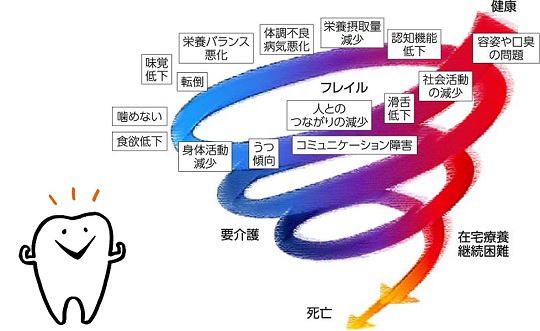

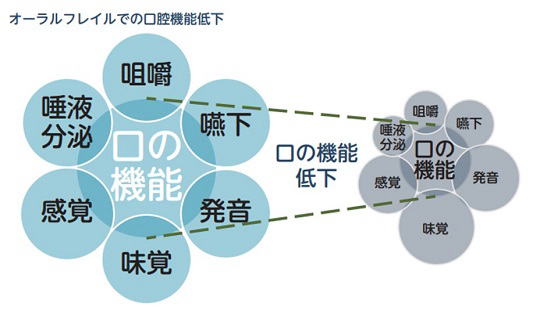

オーラルフレイルとは、滑舌低下、わずかのむせ・食べこぼし、咬めない食品の増加といったささいな口の衰えの症状を指す新しい用語です。気づかずに放置すると、食べる・咬む・飲み込む・しゃべる・呼吸するといった口腔機能の低下につながり、ひいては全身的な身体機能の低下(低栄養や運動器障害)が起こり、精神・心理面での低下(認知症・うつ)や社会性の低下(ひきこもり・孤独)も相まって、フレイル(虚弱体質)→

要介護状態 → 寝たきり という流れにもかかわるため、特にご高齢の方が元気に生活するためには、周りの方も含めて早めに気づいて対応することが必要不可欠であると言えます。

図1 そもそも、フレイルとは? (老化の始まりは “食” からです!)

図2 食べられなくなると、体も弱ります!

図3 健康寿命を伸ばして、ピンピンコロリを目指しましょう!

とはいうものの、ここまでの説明やリンクにあるような専門的な話は難しすぎてイメージしにくいと思いますので、ここでは具体的な例で説明します。

実例1(症例24)

(図2のⅣ. 食べる機能の障害 =要介護 に該当)

以前に飼っていた猫の写真です。オスで19歳(人間なら92才)まで長生きしました。左側は若くて元気な頃で、右側はかなり弱ってきた時の写真です。晩年は歯周病で歯が抜けて食べる量が少なくなり、腎臓の調子も悪かったので、体が痩せてあまり動けなくなっていったことを覚えています。このように動物にとって口から食べることは、生きることを意味していると言っても過言ではありません。それは人間も同じで、どれだけ医学や医療が発展・発達しても、最後まで人間らしい生活を楽しむためには、歯と口の健康が欠かせません。

オーラルフレイルの検査(保険診療)

① 問診

まずはお困りごとの聞き取りから始めます。

② 口腔内診査

歯の状態、歯周病や咬み合わせの状態、歯磨きの状態を調べます。

③ オーラルフレイルの診査

口腔乾燥、咀嚼能力、舌・口唇と嚥下、顎関節、口腔粘膜を調べます。

④ オーラルフレイルの検査

③までの診査で見つかった調子の悪い部分について、様々な機器を使って状態を調べます。治療を進めていく上での再評価や定期的な管理による健康維持の指標になるので、最初にできるだけ多くのデータがある方が、より良い結果につなげることができると思います。

口腔機能低下症の治療(自由診療)

多くの場合は長年合っていない入れ歯を使っておられたり、歯がないま放置されていることが多いので、とりあえず傷んだ歯を修理して被せ直しをしたり、入れ歯を作り直して(保険治療)、まずはそれなりに建て直して新しい状態に慣れてもらうことからスタートします。その上でより良い状態になることをご希望されれば、治療方法や期間、材料や費用などを相談しながら(自由診療)、段階的に治療を進めていきます。徐々に回復していくお手伝いをさせてもらうような感じなので、リハビリをイメージしてもらうとわかりやすいかもしれません。当然、治療に終わりはなく、回復した機能を維持していくことが目標になるので、引き続きメンテナンス(保険診療)に通って頂くことになります。自由診療における費用の目安としては、ノンクラスプ義歯(針金が見えなくて目立たない、割れないプラスチック素材)が11万円~、金属床義歯が片側で22万円~、両側~総義歯で34万円~となります。患者さんの状態に合わせたオーダーメイド治療になるため、事前の準備(基礎工事や抜歯)も含めて治療の回数と期間はそれなりにかかります。また専門的な技工所と連携しており、ご希望に合わせて設計が変わるため、トータルの費用が多少変動する場合もあります。あらかじめご了承の上でご相談ください。

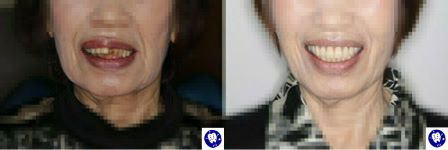

実例2(症例25) 総合治療

(図2のⅢ. 口腔機能の低下 =低栄養・フレイルの重度化 に該当)

病院に通院中の80歳代の患者さんです。左が初診、右が3年後です。明らかに右側の方が若々しくて元気な感じがすると思います。このようにしっかり咬めるようにできれば、自分で食べて栄養を取ることで、体も自然と若返って元気になります(本来の状態に回復します)。ご高齢の場合は全身状態も様々であり、かつ治療自体に様々な制限がかかるために全てが理想的にいくわけではありませんが、手遅れになる前にできるだけ良い状態に持ち込んでおくことが、その後の生活の質(Quality of Life)に大きな影響を与えるのではないかと考えています。

左が治療終了時(2018年)、右が5年経過後(2022年)です。コロナの影響で2年間来院が途絶えていたので心配していましたが、被せ物も義歯も問題なく使用できていてひと安心ですし、うれしかったです。寿命が延びて、歯も残るようになってきた中で、口腔機能を維持・管理することは本当に大変なのですが、健康寿命が少しでも延びてお元気でいてもらえるといいな、と思いながら、日々取り組んでいます。(2022年9月)

オーラルフレイルの治療(=口腔機能低下症の予防)の実際

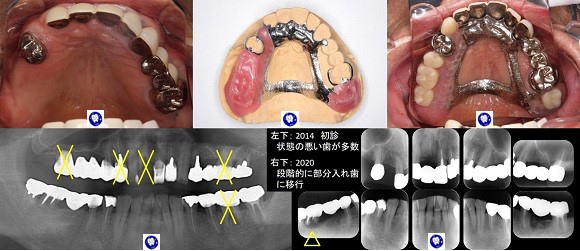

上の実例1と2はわかりやすい例としてあげただけで、日常臨床の中でこの状態を建て直すことはかなり困難です(実例2なら専門的な治療が必要、実例1まで進むと妥協的な治療にならざるを得ない…)。現実的にはこうなる前にどれだけ食い止めるか?が、治療の第一目標になります。それなりに元気で通院できるうちに建て直して、しっかり咬めるお口に整えられておくことをおすすめします。症例26 通い続けていることで、何とか機能維持できている患者さん

紹介で来られた患者さんで、治療方針はおまかせしますとのことでした。虫歯と歯周病が進行していたので踏み込んだ治療が必要と判断して、残せない歯(×)は抜歯、状態は悪いけど抜くのは忍びない歯(△)は可及的保存、そして残せる歯(〇)は治療して入れ歯を支える歯として使いました。歯磨きはなかなか上手にできませんが、メンテナンスのおかげで6年間で右上奥1本の抜歯で踏みとどまっています。さすがに今後はやり替えの治療が必要になりますが、これまでの治療とメンテナンスの結果を実感されているので、それも必要なことだと受け入れてくださっています。このように、定期的な管理を続けていくことでリスクを最小化することができ、また患者さんの状態の変化を見ながら適切な再治療の時期を見極めることができます。

症例27 次第に歯の大切さに目覚めていかれた患者さん

開院当初から継続的に来られている患者さんです。最初は奥様のご紹介で来院されましたが、それほど治療に積極的ではありませんでした。。第1段階は、お困りごとの解決→歯周病治療→メンテナンス、第2段階は、調子が悪くなってきたところのやり替え治療(被せ物)、第3段階は可及的保存の限界による歯の喪失→初めての入れ歯(患者さんの希望を聴いて小さなサイズで)、第4段階はより良い入れ歯を希望されてのやり替え治療です(よく咬めるようになった、カラオケの点数が上がった!と喜ばれています)。今後も部分的なやり替え治療は必要でしょうが、現在のところは日常生活でのお困りごとはなくお元気に過ごされています。このように、歯を残すこと(保存)だけではなく持続可能な状態を維持すること(Sustainablity)が、今後にピークを迎える超高齢化社会に対応していくために求められています。困ったときに行くのではなく、将来に備えて健康維持のために歯科医院に通われる元気な方が増えてくれることを期待しています。

その後、右下の奥歯は腫れを繰り返して限界を迎えたので、抜歯して義歯に置き換えました。メンテナンスで管理している中での介入(部品交換)だったので、受け入れも、治療もスムーズでした。現在も食事に支障は全くなく、お元気に過ごされています。

症例28 全体的に治療して、長年に渡りメンテナンスに通われている患者さん

(保存治療 × オーラルフレイルの治療 → メンテナンス × 部分的な再治療)

写真はあえて載せませんが、治療されている歯が多い患者さんで、自分の持っている知識と技術と経験を総動員して治療させてもらった結果、多少の修理をしながらもそれなりに安定した状態を長年維持されておられます。先日に同窓会があったときに(後期高齢者)、「硬いお肉が出てきて食べられない人が結構多かったけど、自分は義歯だけど食べることができたんです!」というお話を伺いました。自分の臨床で結果が出てくると、自分自身のやっていることに確信が出てきて迷いがなくなってくるので、とても励みになっています。(患者さんのお役に立っている実感がものすごく得られる!) これまでに自分なりに編み出してきたやり方?で、今後も新たな患者さんの治療とメンテナンスでの検証と改良を積み重ねて、「オーラルフレイル」に対峙していきたいと思っています。